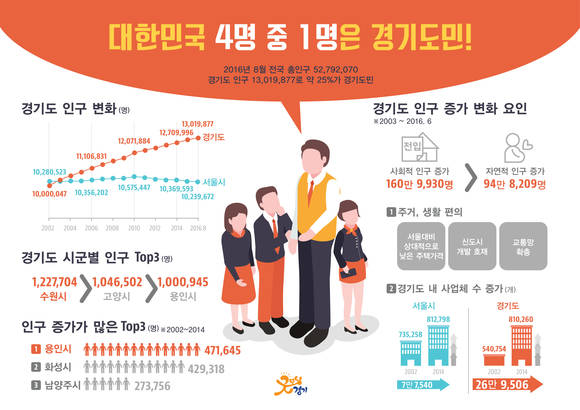

2016년 8월말 기준 경기도내 총인구(내국인+외국인)가 1,300만 명을 넘어섰다. 27일 경기도가 행정자치부의 주민등록인구와 법무부의 등록외국인 통계 자료를 분석한 결과에 따르면 2016년 8월말 기준 경기도 인구는 내국인 1,264만9,894명, 외국인 36만9,983명으로 총 1,301만9,877명인 것으로 조사됐다. 8월말 현재 우리나라 전체 인구는 5,279만2,070명으로 국민 4명 중 1명이 경기도에 살고 있는 것이다.

2016년 8월말 기준 경기도내 총인구(내국인+외국인)가 1,300만 명을 넘어섰다. 27일 경기도가 행정자치부의 주민등록인구와 법무부의 등록외국인 통계 자료를 분석한 결과에 따르면 2016년 8월말 기준 경기도 인구는 내국인 1,264만9,894명, 외국인 36만9,983명으로 총 1,301만9,877명인 것으로 조사됐다. 8월말 현재 우리나라 전체 인구는 5,279만2,070명으로 국민 4명 중 1명이 경기도에 살고 있는 것이다.

경기도 인구가 1천만 명을 넘은 시점은 2002년 12월말로 2016년 8월까지 13년 8개월 동안 302만 명의 인구가 꾸준히 증가했다. 하루 평균 605명씩 증가한 셈. 2003년 12월말에는 1,036만1,638명으로 서울시 인구 1,027만6,968명을 처음 추월했다. 서울시의 8월말 현재 인구는 1,023만9,672명이다. 서울에 있던 경기도청이 수원으로 이전한 1967년과 비교하면 1천만 명의 인구가 늘었다. 1967년 말 당시 경기도 인구는 307만 797명이었다.

경기도의 인구 증가는 출산 등에 따른 자연적 증가보다는 다른 지역의 인구 이동에 따른 사회적 증가가 가장 큰 원인으로 분석됐다. 2003년부터 2016년 6월까지 경기도의 자연적 증가 인구는 94만8,209명 이었지만 사회적 증가 인구는 160만 9,930명으로 66만1,721명 차이가 났다.

지역별로는 서울에서 경기도로 순유입(전입-전출)된 인구가 139만 7,825명으로 가장 많았고, 부산 6만289명, 경북 5만6,780명, 대구 5만2,284명 순이었다. 반대로 경기도 인구가 가장 많이 순유출(전입-전출)된 지역으로는 충남 5만4,616명, 인천이 2만1,859명, 세종 2만1,558명, 충북 1만7,538명, 제주 1만4,198명 순으로 나타났다.

경기도는 서울시 인구가 대거 이동한 이유로 서울에 비해 상대적으로 낮은 주택가격과 신도시 개발호재, 교통망 확충 등을 꼽았다. 전월세 가격 상승으로 교통 여건이 나쁘지 않으면서도 주거비용이 낮은 경기도로의 이동이 많았다는 분석이다.

경기도내 사업체 수 증가 현상도 인구 이동의 한 원인으로 지목된다. 일자리를 찾아 경기도로 이동한 인구가 많았다는 것이다. 도가 분석한 자료에 따르면 2002년 73만5,258개였던 서울시 사업체는 2014년까지 81만2,798개로 7만7,540개가 늘었지만 같은 기간 경기도 사업체는 54만754개에서 81만260개로 26만9,506개가 증가했다. 도는 기존 증가추세를 감안하면 2015년 말로 경기도에 가장 많은 사업체가 위치했을 것으로 예상하고 있다. 2015년 기준 통계는 올해 말 발표될 예정이다.

한편, 시군별로는 수원시가 122만7,704명, 고양시 104만6,502명, 용인시 100만 945명 순으로 가장 인구가 많은 것으로 나타났다. 인구가 가장 적은 곳은 연천군이 4만6,958명, 가평 6만3,756명, 과천 6만6,328명 순으로 시·군 간 인구 격차가 컸다.

인구 증가가 많은 곳은 용인시로 2002년 대비 47만1,645명이 늘었으며 화성시가 42만9,318명, 남양주시 27만3,756명, 고양시 20만6,157명, 수원시 20만3,829천명, 파주시 20만622명 순으로 28개 시군이 증가했다. 반면, 과천시 4천388명, 연천군 3천697명, 구리시 1천649명 순으로 3개 시군 인구가 감소했다.

<저작권자 © 민안신문 무단전재 및 재배포금지>